TEL

TEL 救急医療

救急医療

脳動脈瘤・もやもや病外来

お知らせ

休診・代診情報

| 場所 | 日付 | 曜日 | 種 別 | 担当 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 休診・代診情報はありません。 | ||||||

概要

未破裂脳動脈瘤について

脳ドックや頭痛・めまいなどの検査のため頭部MRIが撮影され、未破裂脳動脈瘤が発見されることがあります。脳動脈瘤は脳の血管にできた瘤(こぶ)で、破れるとくも膜下出血という怖い病気を引き起こしますが、まだ破れていない状態のものを未破裂脳動脈瘤といいます。「破れるとくも膜下出血になる」と聞くと、何だか恐ろしい爆弾みたいなものを持っているようなイメージを持つかもしれませんが、一般的には未破裂脳動脈瘤が破れる可能性は低い(1年間に破れる確率は平均で約1%です)ことが分かっておりますので、未破裂脳動脈瘤が見つかったからといっていたずらに心配する必要はありません。例えば形が整っている3mm程度の小さいものが破れることは極めて稀です。逆に形が不整なものや、大きくなる傾向にあるもの、すでに大きいものは破れる確率が高くなります。

破れる確率が低いと考えられる小さい動脈瘤はまず「経過観察」をお勧めすることが多く、血圧が高い方や喫煙・飲酒をしている方には生活習慣の改善や治療をして頂き、脳動脈瘤に関しては定期的に検査を行って瘤の形や大きさに変化がないかをチェックします。生涯のどこかで破れてしまう可能性が少し高いと考えられる動脈瘤に対しては、患者さんの活動レベルや年齢等も考慮しますが、動脈瘤に対する治療をお勧めしております。動脈瘤の治療は大きく分けて2種類あり、「開頭手術」と「血管内治療」があります。

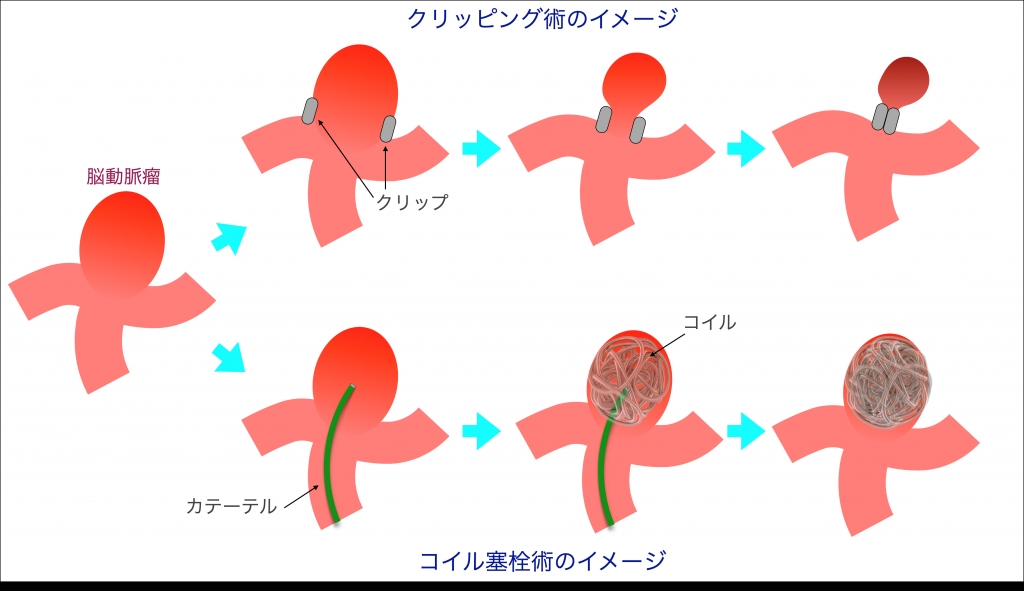

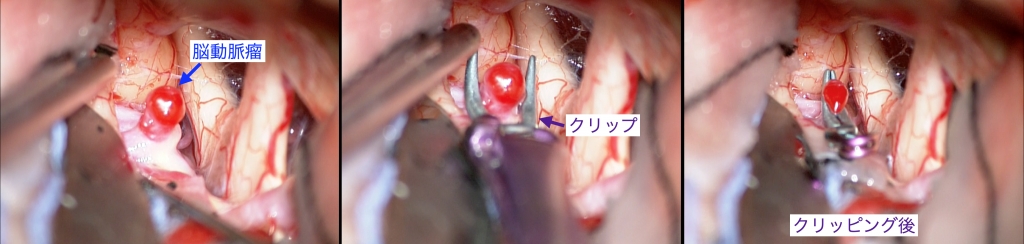

「開頭手術」は、頭皮を切開し開頭を行って動脈瘤をチタンでできたクリップで閉塞させるクリッピング術を行います。このクリッピング術が全ての脳動脈瘤治療の中で最も確実に動脈瘤を治すことのできる治療法ですので、開頭手術ではまずクリッピング術を目指します。しかし重要な血管が瘤の近くにあるなどでどうしてもクリッピング術ができない場合は、動脈瘤を生体組織や人工物で覆う動脈瘤コーティング術・ラッピング術を行ったり、バイパス術を併用して動脈瘤を血管ごと閉塞してしまうトラッピング術を行ったりなど、クリッピング術の代わりの治療をすることがあります。

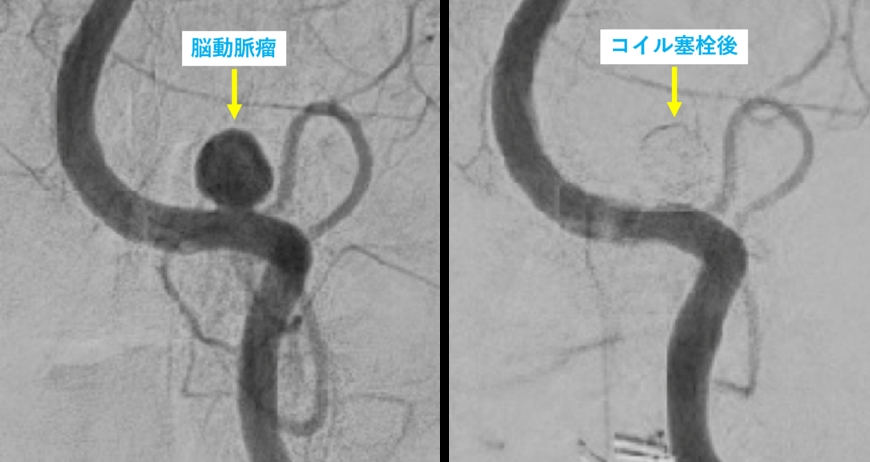

「血管内治療」は脚の付け根の血管から細い管(カテーテル)を脳の動脈まで挿入し、脳動脈瘤の中をプラチナ製のコイルで埋めてくる方法です。単純なコイル塞栓が困難な場合はバルーンやステントを使用した塞栓術を行っています。

これらの2つの手術はどちらも脳神経外科で行っておりますが、双方にメリット・デメリットがあります。

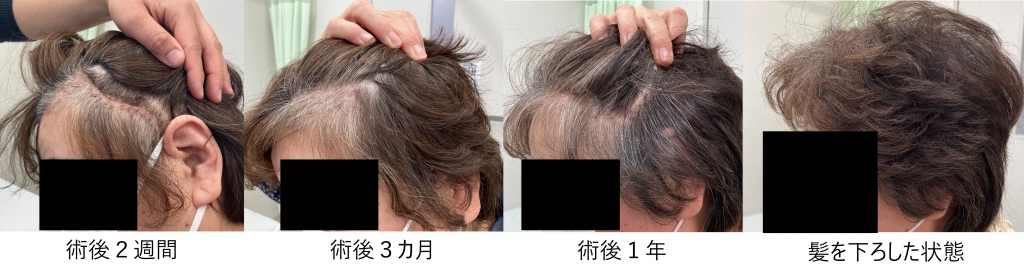

「開頭手術」では完全なクリッピングができた場合、上の図の通り瘤の入口が塞がるので、動脈瘤が将来破れる心配はほとんどゼロに近くなることが最大のメリットです。ただし頭皮を切開して開頭を行う必要があるため、頭皮に創が残る、側頭部の筋肉が萎縮する、手術した部位が痛むなどのデメリットを生じることがあります。当科ではこれらのデメリットを可能な限り小さくするために、創が目立ちにくくなるジグザグ型の皮膚切開(下の写真)、筋肉の萎縮の少ない剥離法、麻酔薬による頭皮神経ブロックなどで痛みを軽減するなど、動脈瘤のクリッピング以外の部分にもこだわって治療に取り組んでいます。当科では日本脳卒中の外科学会技術指導医(荒木・芝)が必ず手術に参加し、執刀・技術指導を行っています。

ジグザグ皮膚切開

「血管内治療」は頭皮を切らずに治療ができ、体への負担が小さいことがメリットです。ただし上の図のようにコイル塞栓を行なっても動脈瘤の入口が開いたままになるため、瘤がうまく血栓化しないと瘤内に血流が入ってしまいます。そのためクリッピング術に比べて動脈瘤の再発が起こりやすく、再度治療を要する状態になる可能性があることがデメリットです。また抗血小板薬という血液が固まりにくくなる薬を飲む必要があります。当科では日本脳神経血管内治療学会専門医が血管内治療を行っており、難易度の高い脳動脈瘤では三重大学脳神経外科の協力を受けて治療しています。

脳動脈瘤の部位・大きさ・形態や患者さんの年齢・全身状態などにより、どちらの治療が適しているかが変わってきますので、当科では必要な検査を行ったうえで、脳神経外科専門医・日本脳卒中の外科学会技術指導医・日本脳神経血管内治療学会専門医による合同カンファレンスを行い、その患者さんに最もお勧めすることのできる治療方針を提示しております。またセカンドオピニオンにも対応しており、当科への治療相談や他院への紹介にも応じますので、お気軽にご相談下さい。

「もやもや病 」 について

もやもや病は脳の血管が細くなり、脳の血液不足が起こる病気です。このため脳梗塞や脳出血を起こしやすくなり、手足の麻痺、言語障害などの後遺症の原因になります。しかし現在のところはっきりした原因は解明されていません。もやもや病の患者さんで脳の血液不足による症状がある方や過去に脳出血を起こした方は、将来の脳卒中を予防するためにバイパス手術が有効とされています。一方で症状が全くなく偶然発見されたもやもや病患者さんでは血圧管理などを行いながら定期的にMRIなどを撮影して経過観察することもあります。手術の要否にかかわらず長期にわたって専門的にフォローアップすることが必要な疾患です。

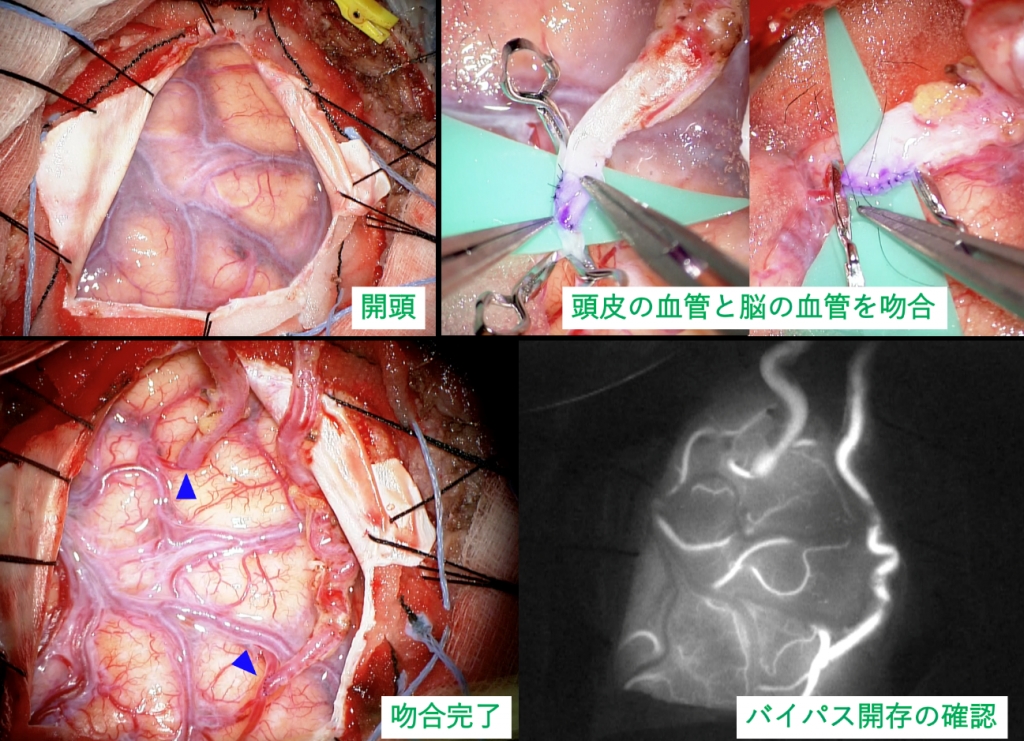

頭蓋外・頭蓋内バイパス術

全身麻酔のもと開頭を行い、顕微鏡を使って頭皮の血管と脳の血管とを極細の糸で縫い合わせてバイパスを作り、脳の血流を改善させます(直接バイパス)。もやもや病では直接バイパスに加え、筋肉や骨膜、硬膜などを脳の表面に敷いて血管の新生を促す間接バイパスを併用することがあります

脳動脈瘤・もやもや病・バイパス手術についての論文

芝 真人ら,脳卒中の外科 50 , 2022

Intracranial-Intracranial Bypass Using a “Y”-Shaped Artery Graft for Growing Unruptured Gemella Morbillorum Infectious Aneurysm on Artery Supplying Sensory Cortex: A Case Report

Shiba M, et al. World Neurosurg 142, 2020

Role of Computational Fluid Dynamics for Predicting Delayed Cerebral Ischemia After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Study Protocol for a Multicenter Prospective Study

Shiba M, Araki T, et al. Acta Neurochir Suppl 127, 2020

Significance of Novel Subcortical Low Intensity Score on Transient Neurological Events after Revascularization Surgery for Moyamoya Disease

Shiba M, et al. Clin Neurol Neurosurg 167, 2018

Relationships of Morphologic Parameters and Hemodynamic Parameters Determined by Computational Fluid Dynamics Analysis with the Severity of Subarachnoid Hemorrhage

Shiba M, et al. JNET 11, 2017

一側の血行再建術後に両側脳血流の改善を認めた成人もやもや病の1例

芝 真人ら,脳卒中の外科 38 , 2010

円蓋部に著明な急性硬膜下血腫をきたした末梢性前大脳動脈瘤の1例

芝 真人ら,Jpn J Neurosurg (Tokyo) 18, 2009

人工血管を用いて血行再建を行った頭蓋外巨大頸動脈瘤の1例

芝 真人ら,Jpn J Neurosurg (Tokyo) 15, 2006

医師紹介

芝 真人

-

役職

部長

-

主な専攻分野

脳血管障害、脳神経外科全般

-

所属学会・資格等

日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中の外科学会技術指導医、日本脳卒中学会専門医・指導医、日本脳神経血管内治療学会専門医、日本神経内視鏡学会技術認定医、ITB実施医、日本正常圧水頭症学会

-

ひとこと

脳血管障害・脳卒中を専門としておりますが、脳腫瘍、脊椎脊髄疾患、水頭症など脳神経外科疾患であれば全般的に対応できるよう日々知識や技術の習得・アップデートに努めています。病変を直接治療する「直達手術」の他、カテーテルを使用する「脳血管内治療」、内視鏡を使用する「神経内視鏡治療」などの低侵襲治療も行っており、いつも複数の選択肢からベストと思われる治療法を患者さんに提示しています。脳動脈瘤・もやもや病につきましては特殊外来も行っていますので、「脳動脈瘤・もやもや病外来」のページもご覧ください。

外来担当医表

附属クリニック

※表を横にスクロールしてご覧ください。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ||||||

| 午後 | 特殊外来 | 芝 | ||||

診療科・部門

-

診療時間のご案内

平日午前診/9:00〜12:00

午後診/14:00〜17:00休診日土・日・祝日

※泌尿器科、救急患者の受入れ、紹介状を持参される場合に一部の診療科は

鈴鹿回生病院で診察を行っています。 -

面会時間のご案内

2月6日(金)から面会を原則禁止と

させていただきます。

尚、入院患者さんへの荷物の受け渡しは、

病室に行かれる前に必ず

病棟職員にお声掛けください。

詳細はこちらからご確認ください。